| 広島への原爆投下 | |

|

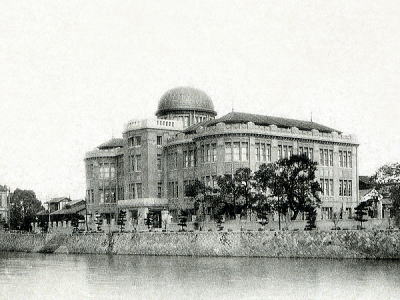

明治維新(1867年)以降、広島は近代化の波に乗り、文教施設が拡充されるなど、学都として発展しました。一方で相次ぐ戦争のたびに、広島は軍隊の集結・出兵の地となり、次々と軍事施設が増強されました。 第二次世界大戦末期の1945年8月6日、アメリカ軍により広島に原爆が投下されました。被爆当時、広島には約35万人の人がいたと言われています。原爆で亡くなった人の数は正確には分かっていませんが、1945年の12月末までに亡くなった人の数は、約14万人と推計されています。 |

| 証言者: 川崎 巳代治 (かわさき みよじ)さん |

2016年2月12日、広島市の川崎 巳代治さん宅にて、貴重な体験をお話しいただきました。 (左から、川崎 幸子さん・巳代治さん、CANVaS 副代表・代表) |

1945年8月6日の朝。広島に原爆が投下された当時、私は16歳の学生でした。旧制中学校を卒業後、進学が決まっていた師範学校の入学式が延期され、自宅待機中でした。その日は快晴でした。朝から強い日差しで、セミが鳴いていました。空襲警戒警報が40分前に解除されたばかりでしたが、遠くの方でB-29のような飛行音がかすかに聞こえていました。家の掃除を済ませた後、私は家の中央にある八畳間の壁際に立っていました。 すると突然、白と赤、黄色の閃光がパッと家の中を照らしました。家の前に大きな焼夷弾が落ちたと、私はとっさに思いました。1、2秒後、床の間の壁と天井との境目の部分が割れて、壁に沿って土埃が落ちてきました。畳の上には壊れた建具やガラスの破片などが散乱し、天井板はぶら下がり、屋根瓦の下にあった乾いた赤土も落ちてきました。部屋中が瞬く間に埃でいっぱいになりました。 その場を離れようにも、ガラスの破片で足を切るため、すぐには足を動かせない状況でした。また左腕を曲げにくいと感じ、見ると出血していました。その時、母・みちえと弟・英治(当時6歳)、妹・洋子(当時2歳)も屋内で粉々に散らばったガラスの破片の中にいましたが、幸いにも大きな傷はありませんでした。当時、父・勝一は南方の戦線へ出征中で、小学6年生の弟・完治は学童疎開中でした。 外に出ると、近所のどの家もみな窓や戸が壊れていました。屋根は波打って、瓦がずれて下の赤土がのぞいている所もありました。路上には嵐の後のように、壊れた瓦や建具など、いろいろな物が散乱していました。太陽の光はなく、薄暗い中、すべてがひっそりと静まり返っていました。私の家の前にあった小学校では、体育館に火の手が上がりましたが、早いうちに消し止められました。私の家は爆心地より2.7キロメートル西にありました。自宅から70メートルほど離れた家では火災が発生し、もくもくと煙が上がり、火の勢いは止まらず焼失しました。木造だったため、火の回りを早くしたのです。非常に荒廃した様子から、私は近くに巨大な爆弾が落ちたに違いないと思いました。 小学校は救護所になっていたので、ひどく傷ついた被爆者が次々と来始めました。腕や指の皮膚が剥けて垂れ下がった人。多くの人は体中が汚れて、ボロボロになった布をまとい、はだしでした。傷口から出血したままで、棒にすがって来る人。頭の帽子をかぶっていた部分にだけ髪を残した子供たちも来ました。そのうち、街中から傷ついた多くの人々が、学校だけでなく、近所の家々や私の家にも来られました。母は玄関先で、食用油を入れたフライパンを出し、火傷を負った人たちは、その中に指をつけていました。被爆後1週間余りは、家に来られた人たちの世話で忙しく過ぎました。 私の家から約700メートル離れた山側にある火葬場は死体であふれていました。灰がふかふかといっぱいに積もり、焼くことができませんでした。そこの裏庭でも死体が焼かれました。灰や骨がうずたかく積まれ、完全に焼けていない薄黒く褐色になった死体も並んでいました。そこではもはや死体を焼く場所がないため、私たちはみな、死人が出ると学校の校庭に運んだのです。校庭では、幅2メートル、深さ数十センチ、長さ20メートルの穴を掘り、そこに薪を置いて、その上に死体を積み上げて火葬しました。この穴の列は、私が最初に見たときには2列半でしたが、その後5列にまで増えました。そこでは800~1500人の遺体が焼かれました。 私の家には、避難して来た人たちと家族とで、多い時には29人いました。家で亡くなられた方は3人いました。その中の1人の若い娘さんは、背中にひどい火傷をしていました。剥がれた皮膚と肉の間には、うじがわきました。彼女の母親が毎日ピンセットで取り除いても、翌日にはまたうじが増えています。うじが肉の間に入り込むと、とても苦痛のようでした。 学校では、教室、廊下、炎天下の校庭に何百人もの人たちが横たわり、壁や庭石によりかかる人や、座っている人もいました。顔や体はふくれ、赤黒くなっていました。誰であるかも分からず、中には生死の区別がつきにくい状態の方もいました。そこは、血や汗などの体中の体液と、死体その他の悪臭に覆われ、うめき声に満ちていました。校門を入るときはいつも、まともな感覚では気が狂いそうになるので、心を殺して、無感動になるように、ぐっと気を引き締めねばなりませんでした。私は校舎内に入る機会はありませんでしたが、校庭に死体を運ぶときに中の様子をうかがうことはできました。傷ついている人、息を引き取る人、医師、看護婦、その他の関わっておられた人たちが、苦痛をどのように耐えておられたのかは想像できません。 ある晩、死体を焼く真っ赤な炎が夜の空を焦がしたとき、空襲警報が鳴り響きました。灯火管制下であったため、この時の恐怖は忘れられません。私の家では、原爆投下から1週間ずっと土足で過ごしました。夜は、ふすまを倒し、その上に寝ました。私自身の体には、幸いひどい影響はありませんでした。しばらくの間は体がだるく、下痢もありましたが、多くの人々に見られた頭髪が抜けるといった症状やその他の原爆症の兆候はありませんでした。 8月15日の終戦から数日経ったある日、家で避難者の一人のおばあさんが亡くなられました。終戦後すぐに復員していた息子さんが来られていたので、私たちは火葬するため、遺体を戸板に乗せて、一緒に学校に運びました。校庭に着くと、多くの人を一緒に焼くために掘られた穴からは少し離れた場所に、数束の薪を置きました。その上に遺体を乗せようと、私は戸板をひっくり返しました。その時、戸板の片方の端を持っていた息子さんが、おばあさんの遺体が無造作に扱われてしまったため、顔をしかめていました。私はどうしてこの時、おばあさんを乗せた戸板を最初に薪の横に下ろし、その後でおばあさんを抱きかかえて、薪の上に乗せることができなかったのかと、今でも思います。人の心をなくしてしまっていたのです。私は、その時に当たり前のことができなかった自分を今も反省の念とともに思い返します。 私の体験は、約35万人の被爆者の中の1つに過ぎません。その年、1945年末までの広島の原爆による死者は推計約14万人と言われています。(長崎では推計約7.4万人。)その後も世界では、核実験や原発事故による被曝者が生み出されました。原爆や核実験、原発事故がもたらす被害、後遺症について、全ての人々の自覚を呼び起こし、意識を高めていくために努力しましょう。私は時々、広島を修学旅行で訪れる学生たちに当時の話をする機会があります。私が被爆の状況について話しますと、彼らは熱心に聞きます。そして、私は彼らの目に平和に対する希望を見ることができます。 |